1972年深秋的中南海菊香书屋,毛泽东握着王稼祥的请缨信久久不语。信纸边角被反复摩挲得起了毛边,墨迹间仿佛还带着莫斯科冬宫的寒气。

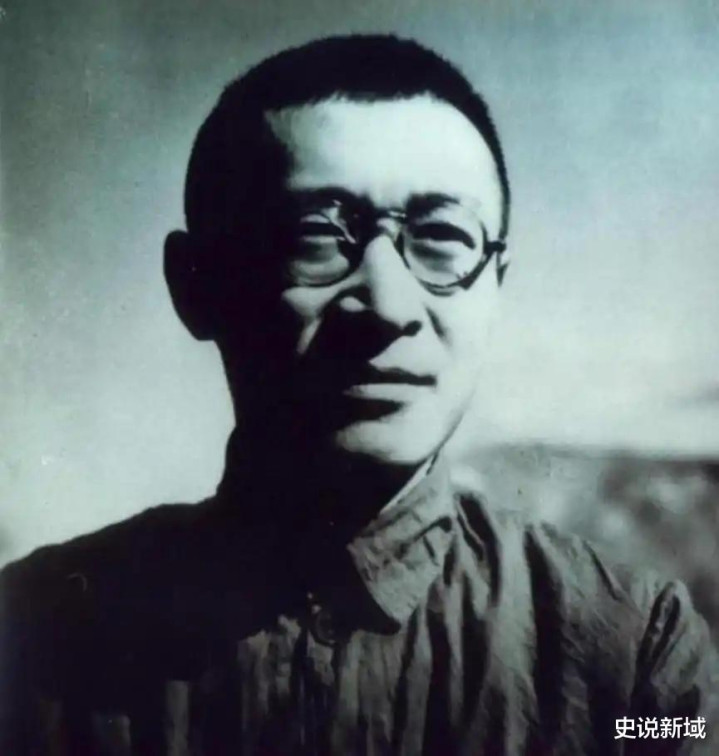

这位曾在遵义会议上用一票改写历史的“红色教授”,此刻又要用残破之躯再赴疆场。

当警卫员轻声提醒该服药时,主席忽然拍案:“让他工作!稼祥这样的人,躺着比站着更难受。”

担架上的转折点

1935年1月的遵义老城,柏公馆二楼会议室里飘着土制卷烟的味道。腹部缠着绷带的王稼祥被人用藤椅抬进会场,伤口渗出的脓血染红了军毯。据《王稼祥传》记载,这位留苏归来的28岁青年,此时已连续四天高烧不退,却坚持要出席这场决定红军命运的会议。当博古做完第五次反围剿总结报告后,王稼祥撑着椅背站起来,用俄语夹杂着安徽口音的发言,成了压垮“左”倾路线的最后一根稻草。

美国记者哈里森·索尔兹伯里在《长征:前所未闻的故事》中写道:“王稼祥的发言持续了四十分钟,期间三次因剧痛中断。当他提出‘应该让毛泽东同志指挥军队’时,连最顽固的反对者都为之动容。”这份用生命捍卫的提案,最终以17票赞成、4票反对通过。中央档案馆保存的会议记录本上,王稼祥的名字旁有个深褐色晕痕——那是伤口脓血滴落的印记。

莫斯科的红色信使

新中国成立后,王稼祥主动请缨出任驻苏大使。在克里姆林宫档案中,保留着他与斯大林会谈的速记稿:1950年2月14日深夜,王稼祥裹着毛毯与苏方谈判《中苏友好同盟互助条约》,咳出的血染红了手帕仍坚持逐条修改。正是这次谈判,为中国争取到了156个重点工业项目的援助。

苏联外交部解密文件显示,王稼祥在任期间创造了“走廊外交”奇观——他总在会议间隙拽住赫鲁晓夫商谈事务,因为“正式会谈时间不够用”。这种拼命三郎的作风,让他在1951年秋突然昏倒在红场观礼台上,确诊为腹膜结核晚期。

菊香书屋的艰难抉择

1972年5月,王稼祥给周恩来写信要求工作的原件,现存中央文献研究室。信纸上的字迹时深时浅,显然是忍着剧痛书写:“虽病骨支离,尚能饭粥,请给薄务,以尽绵薄。”

周恩来拿着信找毛泽东商议时,主席正在翻阅遵义会议纪要,突然指着某页说:“当年他躺担架都要革命,现在怎能让他躺着?”

在301医院的病历档案里,王稼祥1972年的体检报告触目惊心:左肺萎缩、腹膜粘连、重度贫血。但根据值班护士记录,他拿到工作任命当天,竟自己拔掉输液针头练习走路:“我要站着见外宾,不能坐轮椅丢国家的脸。”

最后的长征

1973年十大召开前夜,王稼祥在病床上校改发言稿的身影,定格成了永恒。护士长李素文回忆:“他心脏监测仪报警五次,仍坚持用放大镜逐字修改文件。”当选中央委员后,他立即着手整理《国际共运经验教训》,这份未完成的手稿现存中央党校档案馆,最后一页的日期停留在1974年1月24日——逝世前夜。

追悼会上,毛泽东送的花圈缎带上写着“战友稼祥”,这是主席晚年极少使用的亲密称谓。更意味深长的是,骨灰盒覆盖的党旗,用的是遵义会议纪念馆珍藏的1935年红军军旗残片——那是王稼祥当年躺在担架上时盖过的旗帜。

穿越时空的铜像对话

在安徽泾县王稼祥故居,立着两尊特殊的铜像:青年王稼祥手持《申报》意气风发,老年王稼祥拄杖凝望远方。两者之间相隔四十年,却由同一根精神脉络相连。管理员会告诉参观者,铜像底座镌刻的“真理卫士”四字,是邓小平在题词时特意强调的:“不是‘战士’是‘卫士’,他守护的是整个党的方向。”

军科院最新公布的1973年中央工作会议录音中,王稼祥的发言依然清晰可辨:“我剩下的时间不多了,但马克思留给我们的时间更紧迫……”这段话与他1938年在六届六中全会上支持毛泽东的报告手稿,共同陈列在党史展览馆的同一展柜,见证着一位马克思主义者跨越时空的坚守。

【参考资料】:

《王稼祥传》(当代中国出版社)

《遵义会议文献汇编》(中央文献出版社)

《毛泽东年谱(1949-1976)》(中央文献出版社)

《建国初期中苏关系档案选编》(中国第二历史档案馆)

《哈里森·索尔兹伯里采访笔记》(美国哈佛大学档案馆)

《中国共产党第十次全国代表大会文件汇编》(人民出版社)

《皖南革命人物志》(安徽人民出版社)

《国际共运史研究》(中央党校出版社)